二八作品書いています

展覧会に出品する二八作品を書いています。締め切りが来年1月。

“二八”とは、公募展での額サイズ(寸法約61×242㎝)のこと。

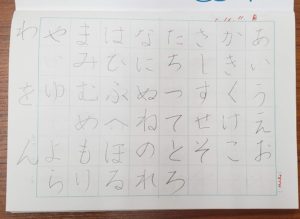

普段見慣れない大きさの紙ですよね。大きさが分かるように、通常のレッスンで生徒さまが使用する半紙を横に置いてます。

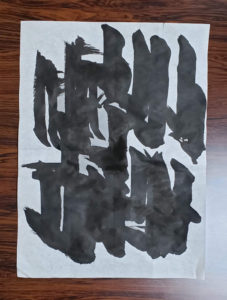

行草体で書いているので、元の字が全く分からないのもありますよね?

文字の中心は、紙の折り目を頼りにとっています。

条幅もそうですが、墨継(墨を筆に含ませる)のルール(墨継が両隣に並ぶとダメ)がありまして、字形よりも墨量を掴んで書き進めるのがすごく難しいです。天気(湿度)にも左右され、同じように墨を擦っても紙面で墨の散り方が違ってくるものです。経験積んで肌感覚で覚えていくしかない(;’∀’)

(墨)濃い→段々擦れるを意識し、その日の天気と、擦り上がった墨を見、書く速度を調整します。

筆は、生徒さまも持っている羊毛筆を使用しています。こちらの作品では、1回の墨継で多い時9文字書きますよ。

私自身の心の状態もそのまま字に現れますので(・・;)…先生から見抜かれます…心身ともにベストコンディションが大切。

腰と膝を痛めないために、ちょっとコンディションが不調の時にはコルセットとバレーボール用の膝サポーター使用。以前、その格好で宅配業者の方に対応したら、怪訝そうな顔をされましたwww

静かな部屋で一体何をしているのか怪しさMAX!wwwww

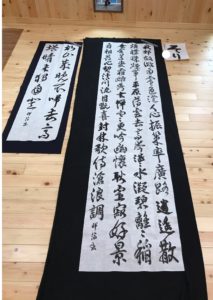

昨日、去年書いた二八作品を広げて見ました。

筆使いがザツな所が目に付く(-_-;)これで“書けた”と思っていたとは、恥ずかしい…。

それが分かっただけでも、当時よりは成長した証拠かな。

ステップバイステップ、コツコツとです。

去年の作品。真ん中のもの。

向かって左が、条幅、一番右端が半紙です。

ちょっと余談ですが、半紙・条幅・二八、すべて同じ筆使用です。

文字の大小・太細は筆の上げ下げで調整、墨量は文字数…細かく言うと画数・その日の天気と墨の擦り上がり具合で調整します。

言葉にするとすごく難しく聞こえてしまいますね(・・;)

年を重ねてもきっとボケないな、私。

これから約1カ月半ほどかけて良い作品が書けるように頑張ります♬

しょうはく